皆さん、こんにちは!

今回は、ちょっと気になる猫の行動――「ビニールを舐める」について掘り下げてみたいと思います。

愛猫がコンビニの袋や包装材をペロペロと舐めているのを見たことはありませんか?

特に吐きグセのある猫がよく舐める場合、飼い主としてはとても心配ですよね。

我が家の猫(ソラ)も結構好きなんです。

噛みちぎるわけでもなく「舐めるだけなら…」と思っていたのですが、実は放っておくと健康上のトラブルにつながる可能性があったんです!

ビニールを舐めることで何が問題?

あなたも「舐めるだけだから大丈夫」と思っていませんでしたか?

でも、そこには見落とされがちな健康リスクが潜んでいました。

化学物質の摂取:見えない害が積み重なる

ビニール袋(コンビニ袋等)には、製造時に使われる「可塑剤(かそざい)」「酸化防止剤」「着色料」「滑り止め剤」などの化学物質が含まれています。

これらの成分は、ごく微量でも猫の体内に入ると、長期的には影響を及ぼす可能性があります。

特に猫は体が小さく、人間と比べて代謝のスピードや解毒の仕組みが異なります。

そのため、毎日のようにビニールを舐めていれば、知らず知らずのうちに有害物質を取り込み、蓄積してしまうこともあるのです。

肝臓は体内の毒素を分解する“解毒工場”のような臓器。

この肝臓に化学物質が少しずつ溜まっていけば、やがては機能が低下し、全身の不調につながってしまいます。

えっ!そうなの?

知らなかった!

猫は人間と違って、「ちょっと体調が悪いな…」と言葉で訴えることができません。

具合が悪くなっても、それを隠す習性があるため、飼い主が気づいたときには、すでに症状が進行している場合もあります。

楽しそうにシャリシャリと舐めて遊んでいる袋を取り上げるのって、気が引けるのはよく分かります。

私も、意地悪してオモチャを取り上げてる気分でした。

でも「ちょっと舐めてるだけだし……」と軽く考えてしまうと、取り返しのつかない事態を招くかもしれません。

何よりも大切なのは、予防です。

「うちの子がビニールを舐めるのはクセだから」ではなく、

「ビニールを舐めさせないことは、健康を守る第一歩」だと思ってくださいね。

その他のリスク

-

誤飲の危険

最初は舐めているだけでも、いつの間にか噛みちぎって飲み込んでしまう可能性があります。

ビニールは消化されないため、腸閉塞や消化管損傷といった深刻なトラブルにつながることも。

-

癖になってやめられなくなる

舐めることがストレス発散になってしまうと、やめさせるのが難しくなります。

まさに“クセになる危険行動”です。

なぜ猫はビニールを舐めるの?

では、猫はなぜ、わざわざビニールなんて舐めるのでしょうか?

その背景には、単なる遊び感覚から、体の不調のサインまで、さまざまな理由が考えられます。

味や匂いへの興味

ビニール袋は製造時に使われる可塑剤や防腐剤、滑り止め剤などの化学物質が微かに残っています。

これらは人間には感じにくいものですが、猫の鋭い嗅覚には非常に刺激的です。

特に食品が入っていた袋は、油分や調味料、香料などの匂いがうっすら残っており、猫にとっては「何かおいしそうなものがある!」と感じてしまうこともあります。

感触が面白い

ツルツル・シャカシャカとしたビニール袋の質感は、猫の本能的な探求心をくすぐります。

狩りの本能を刺激するような素材の音や触感は、舌でなぞったり、歯で噛んだりすることでストレス発散や退屈しのぎにもなっているようです。

触った時の音が楽しいんだよなぁ。

いい物が入ってるかも知れないし…

チェックしてるんだよ。

人間にとってのストレス解消グッズのようなものかもしれませんね。

栄養不足や体調のサイン

ごく稀にではありますが、体が必要としているミネラルや栄養素が足りない場合、異物を舐めたくなる「異食行動(ピカ行動)」をとることがあります。

また、胃腸に不快感があると、吐き気を軽減するために無意識に何かを舐めたり噛んだりする猫も。

特に吐きグセがある猫がビニールを好む場合、体調不良のサインである可能性も疑った方が良いかもしれません。

ストレスや退屈

猫は環境の変化や刺激の少なさに非常に敏感です。

お留守番の時間が長い、運動量が足りない、環境が単調――そんな日常のストレスを発散する手段として、ビニールを舐めるクセがついてしまうことも。

これは、人間でいうところの爪かみや足を貧乏ゆすりするような、習慣的な行動に近いものです。

愛猫を守るための対策

では、ビニールを舐める行動にどう対処すればよいのでしょうか?

以下に、実践的で効果のある対策をいくつかご紹介します。

ビニール類はすぐ片付ける

基本中の基本ですが、猫がビニールに触れられないよう、袋や包装材はすぐに捨てるか、蓋付きの収納ケースや引き出しにしまいましょう。

とはいえ、我が家ではこの行動を“おもちゃを取り上げる”ように感じてしまって、ただ片付けるのが少し可哀想に思えたこともありました。

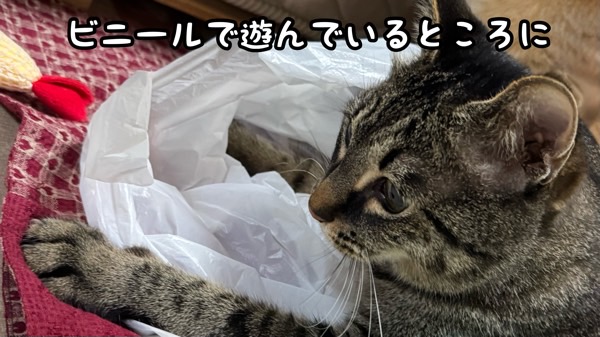

そこで、ビニール袋で遊び始めてしまった時は、そのまま遊びに取り入れる工夫をしてみたんです。

白いビニール袋の中に猫じゃらしを隠して、カサカサ動かすと、猫の興味が「噛んで舐めるビニール袋」から「猫じゃらし(獲物)」へと自然に移っていきました。

また、逆に猫が袋の中に潜っているときは、外からじゃらすと、袋はただの“隠れる場所”になります。

このように遊びながら、ビニールの魅力を別の形にすり替えるのも一つの方法です。

最近ではなるべく布製の買い物袋を使い、そもそもコンビニなどで袋をもらわないようにも心がけています。

安全なおもちゃを用意する

舐める・噛むという欲求は、猫にとって自然なもの。

代わりに噛めるおもちゃを与えて、行動の置き換えを図りましょう。

猫用キッカーやキャットニップ入りのぬいぐるみなどもおすすめです。

我が家では、「どうせ舐めたり噛んだりするなら、歯にも良いものを…」と思って、デンタルケア用のおもちゃを与えています。

噛むことで歯垢を落とす効果があるというものですね。

これなら安心だし、一石二鳥!

ただし、ビニールからおもちゃに自然と興味が移るように、遊びながら誘導してあげることがポイントです。

気分が乗らない時は見向きもしないので、一緒に遊んで「これは楽しいものだよ」と感じてもらう工夫をしています。

ちなみに忙しい日や時間が取れないときには、スプレータイプのまたたびを使っておもちゃに香りづけをすることもあります。

これが意外と効果的で、直ぐにオモチャで遊んでくれるのでとっても便利なんです♪

ストレス対策

猫にとって、退屈はストレスの大きな原因になります。

室内環境が単調だと、猫は刺激を求めて変わった行動に出ることも。

その一つがビニールを舐める癖かもしれません。

一緒に遊ぶ時間を持つことは、猫のストレスを和らげ、噛み癖や異食行動の抑制にもつながります。

キャットタワーや窓辺のスペース、段ボールの隠れ家などを用意し、適度に刺激を与えてあげましょう。

遊びの時間を増やしてコミュニケーションを取ることで、ビニールへの興味が自然と薄れていくこともあります。

忙しい日でも、数分間のじゃらし遊びやおやつを使った知育遊びなど、できることを意識してみてくださいね。

健康チェックと食事の見直し

猫の異食行動――特にビニールを舐めるといったクセには、内側からの健康状態が関係していることもあります。

まずは、愛猫のフードに必要な栄養素がしっかり含まれているかをチェックしてみましょう。

特にミネラルやビタミンの不足は、猫が異物を口にしたがる原因になることも。

もし不安があれば、獣医師と相談してフードの種類や与え方を見直すのも良い対策です。

体の内側から健康を整えることが、異食行動の予防につながります。

また、吐きグセがあったり、ビニール以外の異物も頻繁に舐めたり噛んだりする場合は、体調不良のサインである可能性も否定できません。

とはいえ、動物病院での詳しい検査(血液検査やエコーなど)は、あくまで「最終手段」ではありますが、明らかに体調がおかしいときや、ビニールを飲み込んでしまった可能性があるときなど、具体的な異常が見られた場合には直ぐに受診しましょう。

日頃の様子をしっかり観察し、軽い不調のうちに気づいてあげることが、何よりの予防になります。

僕たちのこと、いつも見ててね♡

まとめ

猫の「ビニール好き」は、ほんの好奇心から始まることもありますが、放っておくと健康リスクにつながる可能性もあります。

大切な愛猫の安全を守るために、日常のちょっとした行動にも注意を向けてあげましょう。

「うちの子は大丈夫」と思っていても、何かが起きてからでは遅いこともあります。

ぜひ今日からできる対策を、できることから始めてみてくださいね。

それでは、また次回のブログでお会いしましょう!

この記事はきりんツールのAIによるキーワードリサーチを使用しています。

記事内のリアル猫は我が家の飼い猫、イラストはAI画像です。

コメント