皆さん、こんにちは!

皆さんは「猫も杓子も」という言葉を耳にしたことはありますか?

この表現は、現代でも会話や文章の中でよく使われている、親しみやすい慣用句のひとつです。

今回はその意味や由来、使い方、そして似た表現などについて、初めて聞く方でも理解できるように丁寧に解説していきます。

ことばの背景にある面白い歴史や文化も紹介しますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

「杓子(しゃくし)」ってなに?

「杓子(しゃくし)」という言葉、最近ではあまり耳にしないという方も多いかもしれません。

杓子とは、汁物や煮物をすくうための細長い柄のついた調理道具のことで、主に木製で作られていました。

ごはんをよそう「しゃもじ」とも形が似ていますが、用途には違いがあり、しゃもじはご飯専用、杓子は汁物などにも対応できる万能選手です。

江戸時代から明治、大正の家庭ではごく普通に使われていた道具で、現代の「おたま」に近い存在でもあります。

とても身近な道具であったため、「誰でも持っている、ありふれたもの」として例えに使われるようになったのです。

猫も杓子もってどういう意味?

「猫も杓子も(ねこもしゃくしも)」とは、「だれもかれも」「なにもかも」という意味で、特定の人物や物だけではなく、すべてをひっくるめて指すときに使われます。

多くの人が一斉に同じような行動をしている状況や、流行にのって誰もが同じことをしている様子などを表すのにぴったりな言葉です。

生き物と道具の組み合わせが面白いよね。

肯定的にも、少し皮肉交じりに否定的にも使える、柔軟な表現である点も魅力です。

猫も杓子もの由来について

この表現にはさまざまな由来説があり、どれも興味深いものばかりです。

「禰子(ねこ)も釈氏(しゃくし)も」説

これは最も有名な説のひとつで、神主である「禰子」と僧侶である「釈氏」、つまり宗教者で立場の違う者たちも皆一緒に、という意味からきているとされます。

これが長い年月を経て音が変化し、「猫も杓子も」という聞き取りやすい言い回しになったという説です。

なるほど。耳で聞く分は一緒だね!

「女子(めこ)も弱子(じゃくし)も」説

女性も子どもも、という意味で「誰も彼も」を表す言葉だったものが、言い間違いや聞き間違いを経て「猫も杓子も」に変化したという説です。

落語の中にも似た表現が出てくることがあるようです。

じゃくし…まあ、似てるけど。

「寝子(ねこ)も赤子(せきし)も」説

よく寝る子どもも、生まれたばかりの赤ちゃんも、という意味で、日常的に関わる誰もが対象になっていたという考え方から来た説です。

「しゃくし」と「せきし」じゃ全然似てないじゃん。

でも、意味を聞くと納得できるよ。

こちらも語感の変化によって現在の形になったとされます。

猫の手と杓子の形状が似ている説

猫の前足が、しゃくしに似ているという見立てから、「猫の手も借りたい」ほどの忙しさと「杓子」のような道具の象徴が合体したという、ユーモラスな説もあります。

ありふれた存在説

猫は昔から家の中で見かける身近な動物、そして杓子は台所に必ずある道具。

この二つを並べることで、「だれでも」「なにもかも」という意味を強調したとも言われています。

昔から猫達がそばにいるのが、当たり前だったってことだね。

この説はしっくりくるね。

このように、語源にはいくつかのユニークな説があり、どれも日本語の豊かさと文化的背景を感じさせてくれます。

いつから使われていたの?

「猫も杓子も」という表現は、江戸時代から使われていたとされ、1668年に出版された『一休咄』という咄本(はなしぼん)に記録が残っています。

もともとは一休宗純(いっきゅうそうじゅん)という禅僧の言葉が元になったとも言われており、長い歴史の中で人々に親しまれてきた表現なのです。

一休宗純って、アニメの「一休さん」のモデルの人だ!

猫も杓子もの使い方と具体例

では実際にこの表現をどのように使えばいいのでしょうか。

以下のような例文で使われることが多いです。

◉電車に乗ると猫も杓子もスマートフォンに集中している。

◉最近のカフェは猫も杓子もラテアートに夢中になっている。

◉気づけば猫も杓子も同じブランドのバッグを持っている。

◎新しいゲームが出たら、猫も杓子も買ってやり込んでいる。

このように、多くの人や物が同じような行動を取っている状況を表現するのに便利です。

また、少し冷ややかな視点で「みんな同じだなぁ」と言いたいときにも使えます。

猫も杓子もと似た表現

この言葉に似た意味を持つ表現はいくつかあります。

使い分けると文章にも変化が出て便利です。

・誰も彼も(だれもかれも)

・皆が皆(みながみな)

・右も左も(みぎもひだりも)

・揃いも揃って(そろいもそろって)

・老いも若きも(おいもわかきも)

・生きとし生けるもの

まとめ

猫も杓子もは日常に根付いた便利な言い回し

「猫も杓子も」という表現は、日常の中で誰かの行動を一括して表したいときや、少し皮肉を込めたいときにとても便利な言葉です。

江戸時代から現代まで長く使われてきたこの言い回しには、歴史と文化の奥深さが詰まっています。

由来に複数の説があるのも日本語の面白さのひとつですね。

流行や時代の空気を読みながら、ぜひ日常の会話や文章に「猫も杓子も」を取り入れてみてくださいね。

その他、猫にまつわる慣用句はコチラです♪

この記事はきりんツールのAIによるキーワードリサーチを使用しています。

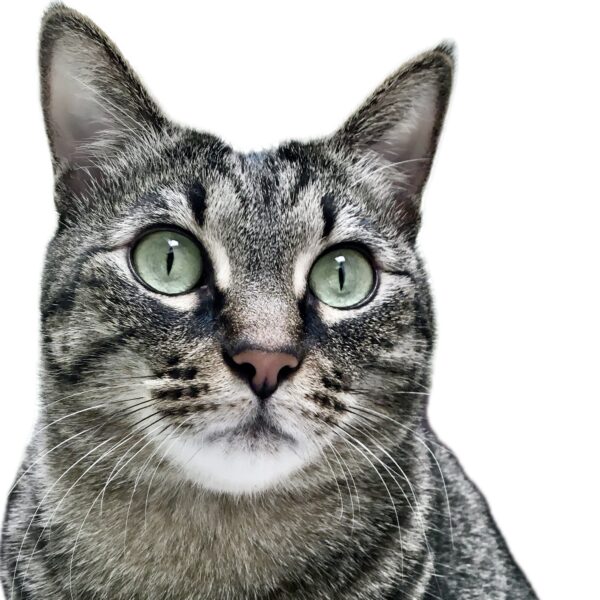

記事内の吹き出しの猫は我が家の飼い猫、イラストはAI画像です。

次の記事もぜひ読んでみてね。

コメント