皆さん、こんにちは!

今回は、ちょっと風情のある日本語表現「猫の子一匹いない」についてお伝えします。

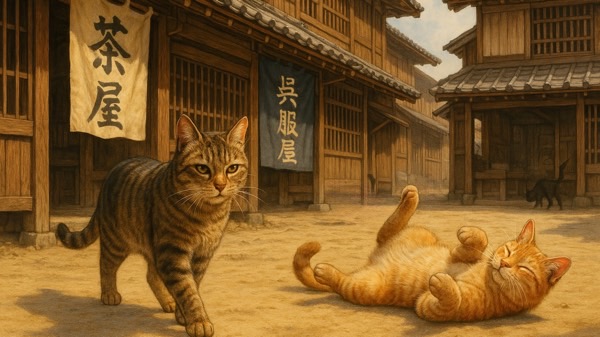

意味や由来、そして猫と人との歴史にまつわる豆知識まで、カワイイイラストと共に楽しく深掘りしていきますね。

猫の子一匹いないとはどういう意味?

「猫の子一匹いない」とは、「人っ子一人いない」「誰もいないほど静まり返っている」という意味の慣用句です。

小さな子猫ですら見当たらないほど静かで、人の気配が全くない様子をユーモラスに表しています。

普段は賑やかな場所が急に静かになった時にぴったりの表現です。

なぜ猫の子?その由来とは?

昔の日本では、猫はとても身近な存在でした。

農村でも町中でも、猫はどこにでもいて、どこの家にも飼い猫がいたほどです。

可愛いからかな?

え?

ネズミを取れるからじゃないの?

民俗調査によると、かつては離れ小島ですら猫は必ずいると言われるほどだったそうです。

そんな時代に「猫の子一匹いない」と言えば、それはつまり生き物の気配すら感じられない、異様なほどの静けさを意味したのです。

昔の猫の暮らしと野良猫の多さ

江戸時代には、猫は放し飼いが基本でした。

徳川綱吉の「生類憐れみの令」などもあり、猫は町を自由に歩き回る存在として暮らしていました。

どら猫と呼ばれる野良猫も多く、町には猫の姿があふれていたといいます。

そのため「猫の子一匹いない」という表現には、そんな時代背景も反映されているのです。

この表現はいつから使われていた?

明治や大正時代の小説や随筆などにも、「猫の子一匹いない」という表現が登場しています。

特に静まり返った田舎道や、人気のない夜の商店街を描写する際に使われることが多く、文学的な味わいのある表現として定着していました。

どこにでも猫がいる事が普通だったから生まれた言葉なんだね。

現代でも使える?使い方の例

もちろん現代でも十分使えます♪

- 夜のオフィスビルは猫の子一匹いないほど静かだった

- 試験当日の早朝、学校には猫の子一匹いなかった

といった具合に、少し情緒を込めたい時にぴったりです。

外国語にもある?猫で静けさを表す表現

実は「猫ですらいない」という表現は、フランス語やイタリア語にもあります。

フランス語では「Il n’y a pas un chat」(猫一匹いない)という表現があり、やはり「誰もいない」という意味で使われます。

猫がどこにでもいる動物だという感覚は、どうやら世界共通のようです。

猫好きの文豪たちも愛用

江戸の文豪・滝沢馬琴は、妊娠した野良猫を保護し、産まれた子猫たちを近所に里子に出したという記録を残しています。

譲渡の際には干物などを添えて「大切に飼ってください」とお願いしたそうです。

今でいう保護猫活動ですね♪

昔も今も優しい人がいるんだね♡

そんな時代だからこそ、「猫の子一匹いない」という言葉が、より寂しさを引き立てる表現として響いたのでしょう。

まとめ

「猫の子一匹いない」という言葉には、静けさや寂しさを伝えるだけでなく、猫が昔からどれほど身近で特別な存在だったかが込められています。

何気なく使われる一言の裏に、猫と人との歴史や文化が息づいているのだと思うと、ますます言葉の味わいが深くなりますね。

「ここ、ほんとに営業中?」と思うくらい閑散としている場所。

そんなときに思い出してほしいのがこの表現。

ちょっぴり寂しくて、でもなんだか情景が目に浮かぶ「猫の子一匹いない」の魅力をご紹介しました。

この記事はきりんツールのAIによるキーワードリサーチを使用しています。

記事内の吹き出しの猫は我が家の飼い猫、イラストはAI画像です。

良かったら遊びに来てね!

コメント